みなさん、こんにちは。伊藤歯科医院です。

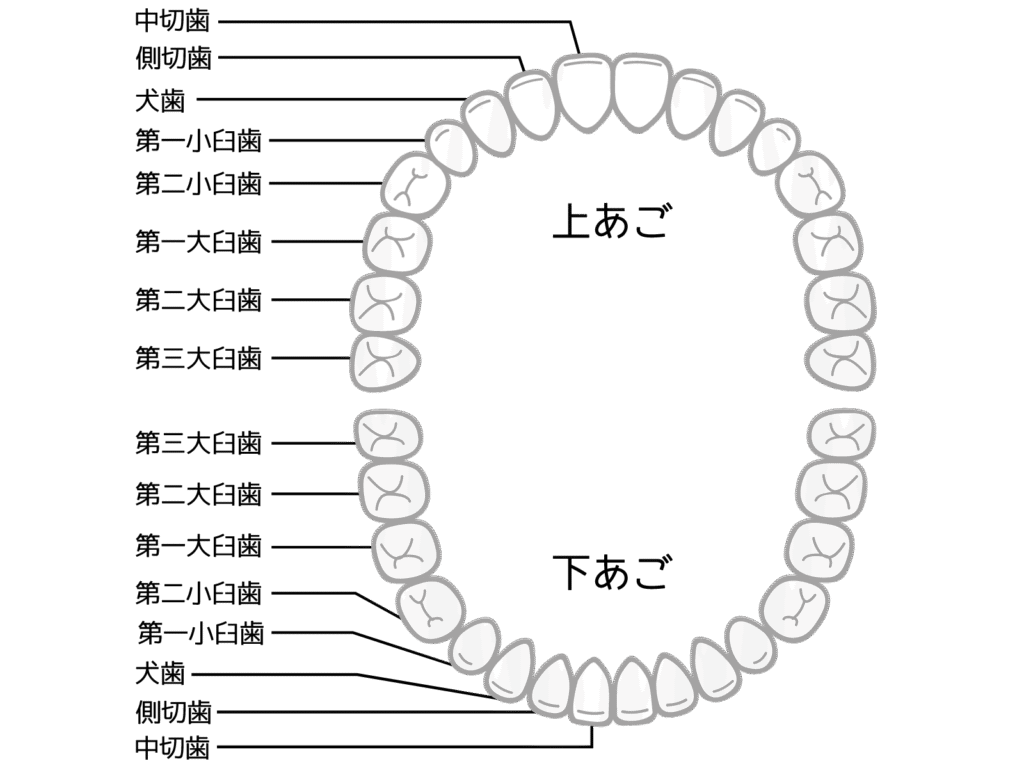

みなさんが当たり前のように「親知らず」と呼んでいる第三大臼歯ですが、なぜ「親知らず」という名前になってのでしょうか?

この名前がついた由来は、「親が知らないうちに生えてくる歯」=「親知らず」と言われています。

通常の永久歯は10代で生えそろいますが、親知らずは17~30歳ごろに生えてくることが多く、その頃には親元を離れている人も多かったため、このように呼ばれるようになったようです。

では、海外でも親知らずのように、特別な名前がついているのでしょうか?

英語圏:「Wisdom Tooth(知恵の歯)」

アメリカやイギリスでは、「Wisdom Tooth(ウィズダム・トゥース)」と呼ばれています。

これは、知恵がつく年頃(17~25歳ごろ)に生えることから名付けられました。

「親」ではなく「精神的な成長」に注目しているところが面白いですね。

フランス語:「Dent de sagesse(知恵の歯)」

フランス語でも「sagesse=知恵」の歯。

やはり「成熟する頃に生える歯」としてとらえられています。

ドイツ語:「Weisheitszahn(知恵の歯)」

ドイツ語も同じく「知恵の歯」。

“歯”に“人生経験”や“分別”が関係していると考えるのは、ヨーロッパ圏で共通のようです。

イタリア語:「Dente del giudizio(判断の歯)」

イタリア語では「判断の歯」と呼ばれています。

「冷静な判断ができる年齢になってから生える歯」という意味が込められていて、哲学的な響きも感じられます。

スペイン語:「Muelas del juicio(判断の歯)」

イタリアと同じく「判断」や「理性」にちなんだ呼び名です。

言語は違っても、“大人になる時期に生える特別な歯”という感覚は似ているようです。

韓国語:「사랑니(サランニ)=愛の歯」

韓国ではなんと「愛の歯」と呼ばれています!

恋をする頃に生える歯という意味で、ちょっとロマンチックな印象ですね。

同じ「親知らず」でも、日本は”親子の関係に”に注目、欧米では”知恵・判断・愛”など、精神的な成長に焦点が当てられているようです。

どの国でも「人生の節目」感じていることが分かりますね。

そもそも、親知らずが「生えてこない人」や「もともと存在しない人」もいます。

気になる方は、レントゲンを撮ればすぐに確認できますので、お気軽にご相談ください😊